这几个月,加拿大地产圈最热的戏码,莫过于大温女富豪刘伟宏(Ruby Liu)的“百货梦”——一场原本声势浩大的商业豪赌,如今却在法院判决下戛然而止。

故事的开头其实颇具传奇色彩。刘伟宏早年在中国房地产界发迹,后来移民加拿大,买下了温哥华和维多利亚的三大商场——Woodgrove Centre、Mayfair Shopping Centre、Tsawwassen Mills,在本地地产圈可谓名声响亮。

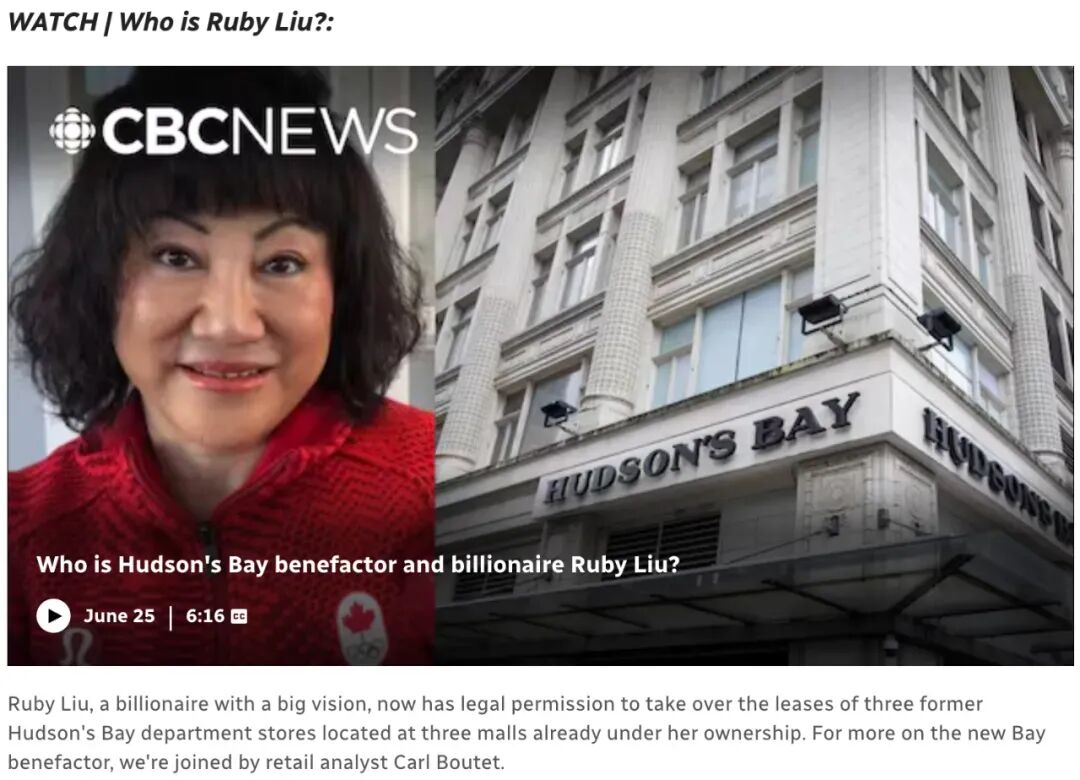

可她并不满足于当个“包租婆”,今年春天,她盯上了一个更大的目标:趁着百年老牌Hudson’s Bay Company(哈德逊湾百货)破产清算,出价6,910万加元收购全国25家门店租约,打造一个以自己名字命名的新百货连锁品牌。

她的口号是“让加拿大人重新走进百货公司”。听起来雄心勃勃,但事情的发展远比她想的复杂。

哈德逊湾,这个见证了加拿大零售史的百货巨头,因为销售下滑和高达11亿加元的债务,在今年3月宣布破产保护。法院监督下的拍卖流程引来了不少竞标者,而刘伟宏的报价最高,一度被视为“救世主”。如果她成功,不仅能接手这些地标性店面,还能重塑加拿大百货格局。

然而,几乎所有主要房东都站出来反对。包括Cadillac Fairview、Oxford Properties、Ivanhoé Cambridge等商业地产巨头,集体表示他们“拒绝被迫与一个从未同意租赁给的租户打交道”。他们认为刘的团队缺乏零售经验,商业计划“漏洞百出”,甚至连装修计划都“不靠谱”。

法庭文件显示,她的商业计划长达几百页,但核心数据并不令人信服。她承诺在180天内让20多家旧店“焕然一新”,还要打造餐饮、娱乐和零售一体的新模式。

但房东指出,这些门店老旧到连消防系统都要重建,仅翻新就得花上半年。监督拍卖的独立机构也提醒,刘虽然有钱,但团队几乎没人有零售背景,项目风险极高。

更让法院头疼的是,这场官司从商业争议,渐渐演变成一场舆论拉锯。

刘伟宏在法庭外发起网络请愿,还直接给法官写信,希望“获得一个公平的机会”。

这种“越界举动”反而引起法院不满,被认定为“不当沟通”。

最终,安省高等法院法官Peter Osborne在10月24日宣布裁决——房东没有义务接纳她作为新租户。

法院认为,她的计划过于理想化,团队运营能力存疑,缺乏可靠资金保障,项目“短期内极可能破产”。换句话说,她的百货梦,被一纸判决彻底封印。

刘伟宏当然不服,她在庭上强调自己在中国和加拿大都运营过大型商场,否认“无经验”的指控,还表示遭遇“排外偏见”。她坚称,这是一场由地产财团主导的“排挤局外人”行动。

可法院的重点并不在“谁被排挤”,而在“谁更适合接手”。

法官明确指出,尽管刘的报价最高,但法院必须优先考虑租约的可持续性与房东的合理利益,而不是“谁钱多谁赢”。

更微妙的是,这场博弈背后,还有一层商业利益的博弈逻辑。业内人士指出,房东的反对未必全因风险担忧,而是因为他们希望重新掌控这些黄金地段的租约。

许多Hudson’s Bay的旧合同租金仍维持在十几年前的水平,如果能重新签约或拆分改建,房东的收益将立刻翻倍。换句话说,他们并不想让一个外来买家“抄底”成功。

这场历时半年的官司卷入数十位律师、数万页文件、多个省份的商业巨头,最终以刘伟宏败诉收场。她虽然仍保有三家自己旗下商场内的门店租约,但全国扩张的梦想就此搁浅。

网友的反应颇为直接——“以为买楼就能卖货?”、“百货业早就不是有钱能玩得转的游戏”。

业内评论也更为尖锐:“刘把购物中心招商逻辑硬搬到百货业,但百货靠的是供应链、选品和服务,而不是地产思维。”

事实上,这起事件也折射出加拿大零售业的剧变。高利率让传统百货步履维艰,消费者早已被电商和折扣店分流。

百货模式本身就岌岌可危。房东们宁愿拆分空间、重建综合体,也不愿再押注一个“不确定的救世主”。

【声明】内容及图片转载自“人在温哥华”,版权归原作者所有。如有侵权请联系我们,我们将及时处理。