未来的温哥华高楼,在面对一场9级大地震时,有望做到“完好无损”。

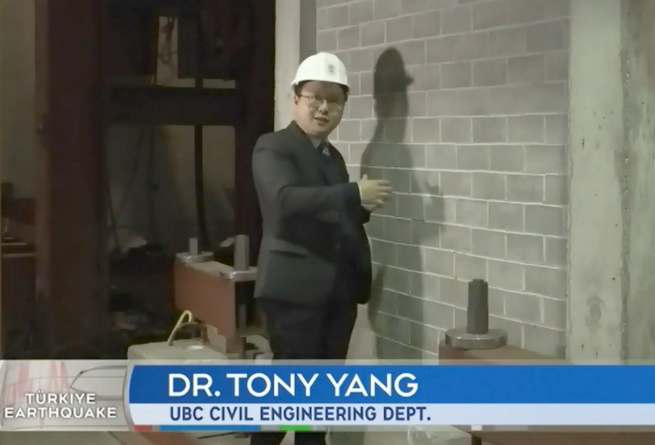

这一切,得益于卑诗大学(UBC)团队研发的一项全球首创抗震结构系统。由UBC应用科学学院结构工程教授Tony Yang杨博士带领的研究团队近日公布了这项突破性成果,并于5月13日正式对外发布。

全球首例:模拟30层高楼,强震中稳如泰山

这项新技术的测试堪称全球首次。研究团队搭建了一个缩小比例为五分之一、约六层楼高的建筑模型,用以模拟温哥华典型的30层混凝土核心结构高楼,并将其放置在位于中国上海的国际地震工程联合研究实验室的大型地震模拟台上进行实测。

这不仅是首次针对如此规模的混凝土核心结构模型进行强震测试,也是全球地震工程领域的一大里程碑。

杨博士指出,这项系统的核心在于让建筑能够主动“适应”地震,而不是硬抗震动。他打了个形象的比方:“就像汽车配备避震器一样,建筑也需要能吸收和释放地震能量的机制,才能真正减少对地基和结构的冲击。”

技术亮点:三大核心机制协同作用

UBC团队设计的这一抗震系统融合了三项关键技术:

阻尼器(Dampers):可吸收并耗散地震产生的能量;

外伸结构(Outriggers):增强建筑的横向稳定性;

摇摆机制(Rocking Mechanisms):允许建筑在地震中适度“摇摆”,从而减少应力集中,避免结构受损。

这套系统打破了传统建筑“刚性抗震”的思路,转而采用“柔性应对”的策略,使建筑更具韧性。

设计背景:为“大地震”提前布局

温哥华并非地震“免灾区”。事实上,杨博士指出,大温地区正处于Cascadia断层带上,该断层随时可能引发高达9.0级的强震,即业界所称的“Big One”。

“这不是危言耸听,而是极有可能发生的事件。”杨博士强调。

早在2011年,新西兰基督城曾遭遇一场规模为6.3级的地震,导致185人遇难,造成数十亿纽币的财产损失。Yang团队正是以这一灾难为警示,着手研发能有效减轻大地震破坏的新型结构系统。

目前温哥华的大部分建筑虽符合现行规范,足以保障人员在地震中的生命安全,但并不意味着建筑本身不会损毁。一旦发生强震,不少高楼将面临严重结构破坏,甚至无法继续使用。

“我们希望通过这项技术,在保护人命的同时,也能守住市民最重要的资产——他们的家。”杨博士说。

尽管该结构系统尚未实际应用于任何一栋建筑,杨博士对其未来的前景充满信心。

他表示,目前正在积极寻求与温哥华市政府及本地建筑工程公司的合作机会,希望能将这项成果尽快投入到住宅及商业项目的建设中。

“我们已经在实验中验证了它的有效性,也完全具备将它应用于实际建筑项目的条件。”杨博士表示。

在自然灾害面前,科技是最好的“避震器”。UBC这项全球领先的抗震技术,为温哥华未来的城市安全提供了全新的可能,也为处于地震高风险地带的城市提供了可复制的模型。

当“Big One”真正来临时,我们或许已经准备好了。

【声明】内容及图片整理转载自网络,版权归原作者所有。如有侵权请联系我们,我们将及时处理。